母親との格闘を終えたあとは

自分だけのフリータイム。正直に言えば、この時点で心身ともにすでに疲れ切っていた。母親を連れ出しての外食、会話、施設への送り届け。これらの一連の流れだけでもう一日の大半のエネルギーを使い果たしたような気持ちになる。だが、それでも「ここまで来た以上は、ひたすら動く。という思いが強くあるのだ。北信州の片隅にくすぶっている身としては、せっかく東京に来る機会を無駄にするわけにはいかない。疲労を押してでも、行けるところには行ってしまわなければならぬのだ。そして、どうしても訪ねてみたかった場所が

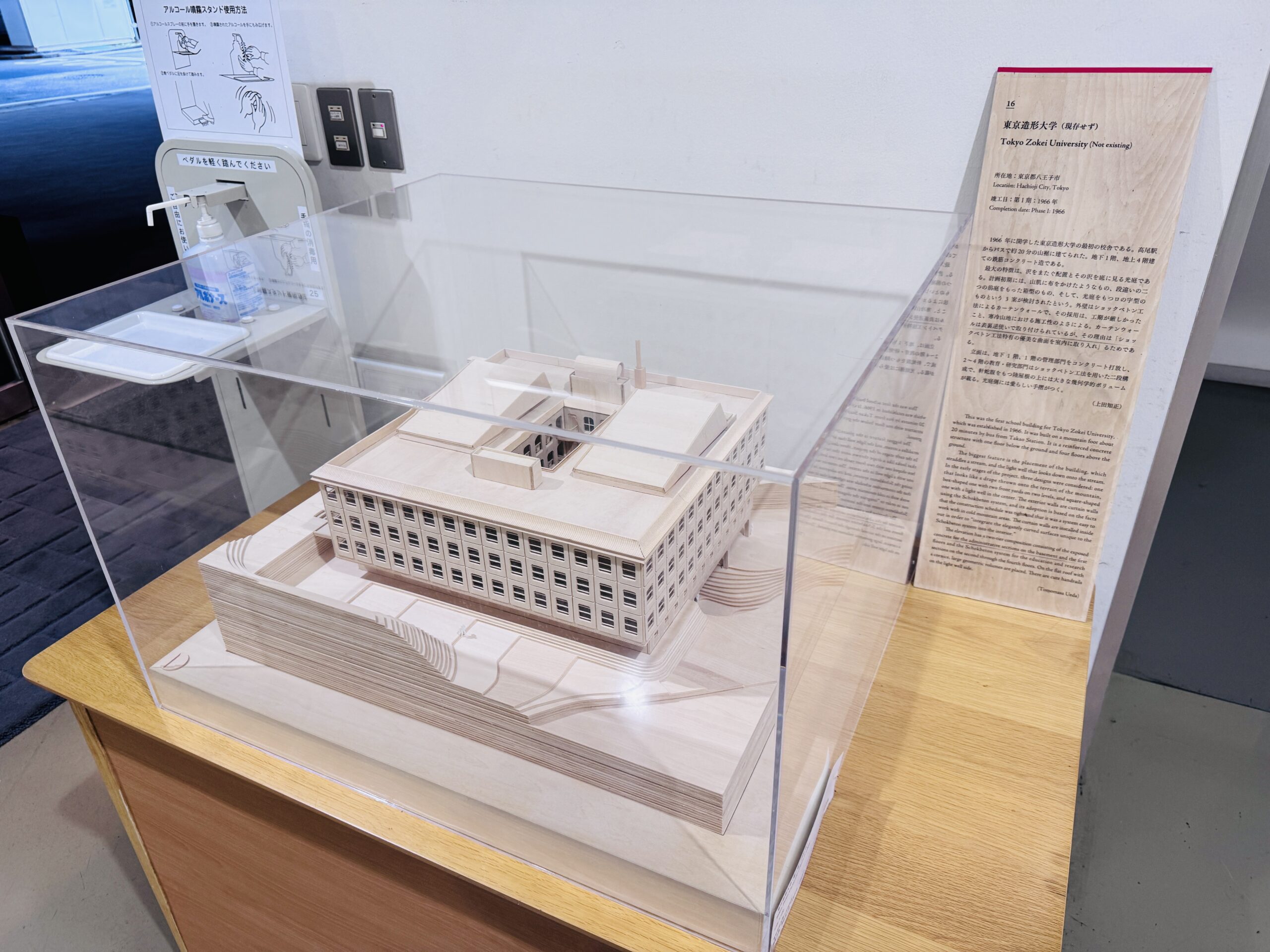

「東京造形大学」

所在地は東京都八王子市宇津貫町1556。1966年に設立された私立の美術大学で、その存在は以前から知っていた。しかしながら、桑沢デザイン研究所の系列であるという事実については、今日までまったく知らなかった。常識がないと指摘されれば、その通りと甘んじて受け入れるしかない

開学当初は

八王子の別の場所にキャンパスを構えていたそうだが、1993年に現在の地へ移転。その際に実施された設計競技の内容が実に興味深い。

脂ののっている40〜50代の建築家

建築学会賞の受賞経験者

という条件のもと

阪田誠造

高橋靗一

山下和正

毛綱毅曠

磯崎新

の5人が選ばれた。結果として当選したのが、私の敬愛する磯崎新であった

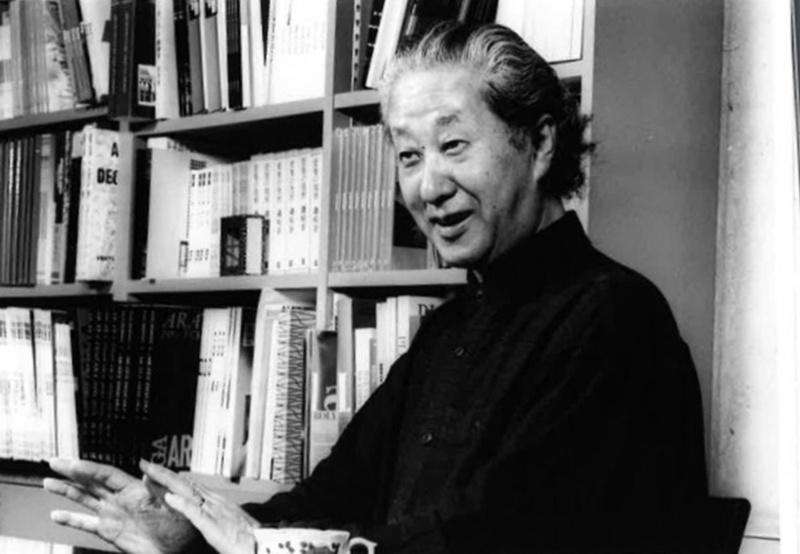

磯崎新

私のマイ・フェイバリット・アーキテクト。岩波書店から刊行されていた「へるめす」で初めてその文章に触れたのだが、これが実に難解で、横文字ばかりで、正直に言えば「なんだこれは?」と首をひねるような代物。デザインも独特で、決して巧みとは言えない。しかしその底に流れる、言葉にしがたいユーモアと、どこか漂う文芸的な香りに心惹かれたのだ

若き日に

フランス文学者・渡辺一夫の書生をしていた時期があり、その縁から大江健三郎、大岡信、武満徹、中村雄二郎、山口昌男といった「へるめす」編集同人たちと交流したことを後に知った。また、赤瀬川源平、吉村益信、ネオ・ダダや舞踏家の土方巽といった1950〜60年代の前衛芸術家たちとの関わりを持ったことも、彼の作品の根底にある感覚につながっているのだろう

そうした背景を知れば知るほど

磯崎新の建築は単なる「建築作品」ではなく、思想や芸術運動と密接に絡み合ったものとして見えてくる。だからこそ、彼の手がけた建築を実際に訪ねてみることには大きな意味があるのだ

東京造形大学新キャンパスの設計競技で

磯崎の提案は、大学側が提示した造成計画をほぼ無視したものだった。既存の地形をそのまま活かし、造成を行わずに施設を敷地内に分散配置するというプラン。合理性や管理のしやすさを考えれば明らかに不利で、コストもかさむ。しかしその不便さを引き受けてでも、学生の自由と多様性を尊重する場をつくろうとしたところに、磯崎らしい大胆さとユーモアがある。これを堂々と提案し、そして当選してしまうのだから痛快である。東京都庁舎コンペでの奇抜な提案も記憶に新しいが、彼にとってはこうした逸脱こそが本領だったのだろう

キャンパスへ向かう道のりは

驚くほど狭い山道であった。「東京にもこんな道があるのか」と思うほど。車がすれ違うのもやっとの道路を抜けると、ようやく「東京造形大学」と記された看板が見えた。その先に現れるのが、薄いオレンジ色の建物。下部が丸く穿たれ、ゲート状に構えられた1号館である。そこをくぐると中庭のような広場に出て、その周囲に2号館から6号館までが台形状に配置されている。もともと谷地形だった土地に合わせて建物が配されたという説明に納得がいく。台形、すなわち鼓型という形態は、磯崎の師である丹下健三を思い起こさせる。どこまで意識していたのかはわからないが、建築の系譜を感じさせる瞬間である

印象的だったのが

正面に位置する御影石の小叩き仕上げが施された6号館。ここは「マンズー美術館」と呼ばれ、八王子市在住の篤志家から寄贈されたイタリアの彫刻家ジャコモ・マンズーの作品を中心に収蔵する施設だという。この建物の設計は白井晟一。磯崎にとっては丹下以上の後押しを受けた存在であり、その白井の最後の設計を、磯崎が手がけるというのは、コンペの条件にあったにせよ、まことに劇的かつ感動的。残念ながら今回は内部を観ることはできなかったが、イベントの際には開館されるとのこと。次の機会には必ず訪ねたいと強く思った。ファサードやエントランスの穿ち方に白井らしさが存分に感じられ、外観だけでも十分に胸を打たれた

商業施設ではなく教育施設であるため

全体にお金のかけ方は抑えられている。外観や1号館の展望室など「見せ場」となる部分は印象的だが、7号館のような端の施設はデザイン的にはあまり力が入っていないようにも見える。しかしそれでも、既存地形を活かしたプランニング全体が生み出す空気感は独特で、他では味わえない魅力を放っていた

実際に歩いてみると

アップダウンの連続で足腰にかなりの負担がかかる。運動不足で体重過多の初老の身には厳しい行程ではあったが、それ以上に心地よい体験であった。建築を巡る旅とは、ただ形を見るだけではなく、その場の空気を吸い、身体で感じることで初めて完結するのだということを、あらためて思い知らされた

こうして訪れた東京造形大学

磯崎新の思想と、白井晟一とのつながり、そして谷の地形そのものを取り込んだ大胆な配置。そこに身を置いたことで、書物で読むだけでは得られない感覚を確かに手にすることができた。疲労困憊であったが、心は満ち足りていた。これだから無理を押してでも、訪ね歩く価値があるのだと思う

コメント