店名 食堂 徳市

場所 新潟県上越市名立区名立大町1566−1

バリアフリー ◯

駐車場 あり

少しだが用事があり

糸魚川まで行ってきた。今日でなければならぬ、というほどでもないし、反対に絶対に行かねばならぬ、ということもない、気まぐれというか、衝動というか、休日の暇つぶしという程度のことでしかないのだが、家でゴロゴロしているだけなのもナニなので、ちょっと出かけてみたのだ

行きは白馬廻り

中条、白馬、小谷と山中を行く。約40年近く前、運転免許証を取得したばかりの時にこの道を走ったことがある。せっかく自動車の運転が出来るようになったのだ。習熟のため遠出をしようと、東京から中央高速を走り、長野自動車道のない時代ゆえ、岡谷でおりてひたすら北上する乱暴なルート。山道にずいぶん難航した記憶があるのだが、現在はすいすい。よくなったのさ道路か運転か。はたまた図々しくなったのか。そして今回の目的地は

「谷村美術館」

場所 新潟県糸魚川市京ケ峰2丁目1−13

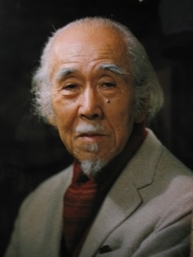

澤田政廣

という彫刻家の作品を展示した施設だ。彼は生涯を通じて「仏」をモチーフとした作品をつくり続けてきた。一般的には「仏像」を刻み込んできた、という事になろうが、澤田の場合はひと味もふた味も違う。私はアートに疎く、彫刻にも仏教美術にも通じてはいないが、彼の彫刻=仏像は自由闊達、ありがちな「型」からはまったく外れているようにみえる

東南アジアの寺院に

あるかのようなケバケバしささえ感ずる「金剛王菩薩」

秋田杉の赤味を掘り上げたという「弥勒菩薩」は荒々しくガサついたような赤い肌合いは、優しさよりも「凄み」を感ずる。「天彦(子供を抱く天使)」は

『戦時中空爆をのがれる為、我が子を抱いて天に昇りたい。そんな母の思いをこの彫刻に表した』

とキャプションにあったが、これ仏像ではなく聖母マリアだよね?

というか「聖観音」はそのまんまキリスト教ではないか。大作「光明佛身」は光明皇后(聖武天皇の皇后で孝謙天皇の生母)がモデルとされた作品。ほんわり柔らかく優しい肌合いだが、これはむしろエロささえ感ずる。昭和11年の作らしいが、不敬罪とはならなかったのか

そして

かくも奔放なる作品群を包み込むのは、建築家 村野藤吾。シルクロードをイメージしたというデザインは澤田政廣以上に奔放といえる。四方に巡らされた回廊によって視覚的にも動線的にも隔絶されている。白い玉砂利を敷き詰められた中庭は、タクラマカン砂漠もかくや、という景色だ。そしてその奥に配された中心施設は、ほぼ岩山にしか見えない

まったく直線部のない空間は

彼の地にある泥塗りの民家か、あるいは敦煌の石窟を想起させられる。中も外も、うねうねと曲がりくねり、すべてが一体化され、どこからどこまでが床なのか、壁なのか、そして天井なのか。建築物を構成する概念は簡単に覆されてしまっている。当然、「室」なるものはない。その連続し様々な表情をみせる空間は「室」というよりも「シチュエーション」あるいは「シークエンス」と表現した方がよいかもしれない。この辺り、文章では伝え切ることが出来ない。ぜひご覧いただきたい

そしてなによりも

「光」の用い方が絶妙なのだ。ある箇所では人工照明を、ある箇所では外部の陽光を取り入れ、荒々しい石窟を美しく彩っている。施設の試みで15分だけ照明を切る、という時間帯を経験した。薄暗くはないが、柔らかな光線によって仏像がまるで生きているような、いや仏の世界にいるような心持ちとなり、「金剛王菩薩」の前でしばし座り込んでしまった

澤田と村野は

生前、芸術院の会員として交流があり、ほぼ同世代のふたりの最晩年に実現したプロジェクトだそうだ。しかし、「澤田の作品をおく箱」ではなく、澤田ー村野双方のコラボレーション作といった方が適切であろう。「仏」に型を持たなかった澤田と、「建築」に型を持たなかった村野との出会いが生み出した幸せなる存在だ。うーむ、またすぐに行きたい

その後は、

「糸魚川フォッサマグナミュージアム」と「長者ヶ原考古館」をふらりと見学したが、すぐに出てきた。正直なところ、未知の土地の資料館にはあまり興をそそられない。地名やら由来を知らないと、楽しむことが出来ないからだ。もちろん、両館とも力の入った施設だ。次回訪れるときはもう少し知識を蓄えてから来よう

糸魚川にはもうひとつ

訪れたい場所がある。建築家 渡邉洋治の設計した「善導寺」という寺院で、すぐ近くまで行ったのだが、駐車できる場所が分からず見学を断念。外から散見した程度だが、彼の生涯のモチーフであった「龍」を発見できたので軽く満足。次回はちゃんと観にこよう。彼の作は、近くにもうひとつあるので帰りに回ってみよう

ここに至り

12時30分を超えてしまっている。ランチタイムだ。このままでは空腹で倒れてしまう。いや、死んでしまったらいったいどうしてくれるのか。というわけで昼食をもとめ海沿いの国道8号線を北上すること30分。上越市との市境を超えて少しいったところが次なる目的地だ

「食堂 徳市」

街道沿いにへばりつくように佇む平屋の小屋。いや、バラックかと見まごうばかりの小さな食堂だ。台風でもきたら、吹き飛んでしまうのではないか。そんないらぬ心配をしてしまうような造りだ。数年ぶりに訪れたのだが、どことなく客層が違ってきているようで、家族連れが多くなっていた

こちらの前面道路は

防波堤と道路の間が広く取られており、いつも駐車場代わりにさせてもらっている。以前は、トラックドライバーたちが、ここに駐車して食事して一杯やって仮眠して再出発。という機能を果たしていたのだが、近年は道交法が厳しくなり、トラッカーたちが気軽に立ち寄る、という事が難しくなったとのウワサをきいた。法律を破るのはよろしくないが、同時に風情もなくなってしまったようで寂しくてならない

入店して

すぐ左側にあるカウンターで注文してから席に着くスタイル。メインは決定しているのだが、ショーケースを観ると、ついあれもこれもと追加をしてしまうのはよくないクセではあるが、やめられない止まらない

「ポテトサラダ」280円

新潟まできて食わんでも、と思わなくもないのだが、こういう場所のポテサラほど美味いものはないのですよ。大量のジャガイモ、きゅうり、ニンジンそしてマヨネーズによるハイスタンダードなポテトサラダ。これでよいのだ、これがよいのだ

海なし県住まいにとって

「海」は常に羨望の的であり、海をみると「海鮮」を摂取せねばならぬという義務感、いや焦燥感にかられてしまうのは致し方のないことだ。ポテトサラダの隣に楚々と佇むお刺身たち。底は白く、青に縁取られた平皿、…昔の和食屋にあったような刺身皿に薄く配されたタコ刺し、マグロ刺し、ホタテ刺し。あああタコは生だねぇ。しかし、今回の選択はコチラだ

「バイ貝刺身」730円

貝類が好きなのだ。とくにバイ貝が好き♡キンと冷やされた刺身は、鮮度がよいのであろう、サラリ・トロリ・コリコリといった舌ざわりと歯ごたえが渾然としていてまさしく絶妙。旨味もたっぷりで幸福絶頂だ。んまぁ少し高価ではあったが気にしない。幸せなのだから、これでよいのだ、これがよいのだ

そもそも

海鮮=刺身というのは海なし県住まいの偏見でしかない。鮮度がよければ、煮物であろうと、焼き物であろうと美味いものは美味いのだ。というわけで、本日のメインイベントの到来だ

「アジフライ定食」980円

10年ほど前、某SNSでこのアジフライを知り、矢も盾もたまらず長野から飛んできた。というのがこの食堂との出会いであった。そうだ、そうなのだ。ここにきたからにはアジフライを喰らわねばならぬのだーーーッ!

アルミのトレイに配された定食ものは

メイン、ご飯、味噌汁、漬け物そして小鉢ものという王道パターン。丼ではなく茶碗にふわりと盛られたご飯。やや柔らかめに炊かれているのがよろしい。反対に味噌汁は丼に豪快に。具材は海辺らしく(なのか?)大量のわかめと豆腐のスタンダードバージョン。漬け物は高菜炒めとたくあん。小鉢ものはひじき煮。この磯くささが海辺の田舎という感じで好ましいのだ

そしてアジフライ

相変わらずのデカさ、元は30センチクラスの鯵を用いているのではないか。そもそも登場に時間がかかるのは、その場で捌いているからだ。そりゃァ鮮度もよいし、美味いはずであろう。ビューティフル!

美味いものに調味料は不要

という主張には大いに賛同するものである。しかし!しっかーーーッし!アジフライには確実に施さねばならぬものがあるのだーーーッ!それも3種ある

・醤油

・ソース

・タルタルソース

どれがよいのか、どれがもっとも相性がよいのかなる議論があるのは存じている。よく知っている。率直なところ、私は醤油が最も合うと確信しているのだが、そんなことはどーでもよろし。こちらのアジフライはナニを施しても美味いのだ。今回はこの3種およびコンビネーションを試してみた。すなわち

・醤油

・ソース

・タルタルソース

・醤油+タルタルソース

・ソース+タルタルソース

いやまぁどれもこれも美味かった美味かった美味かったーーーッ!醤油は素材を活かし、ソースもスパイシーで悪くはないぞ。しかしなによりもタルタルソースはマジカルだ。ちなみに醤油+ソースというのはやめておいた

そして次なる場所を目指すべく出発

じつは個人宅なので、住所などわかるわけもない。とは思ったが、Google mapで検索してみたらなんと!出てくるではないか。ああ、そういえば現在は住人がいないので、改装後民泊施設になった。などというウワサを聞いていたのだ。よしよし、行ってみようではないか。そのまま国道8号線を北上し、直江津の街中の少し手前を曲がったところにひっそりとある家

「斜めの家」

先に記した建築家 渡邉洋治の作品のひとつだ。時として「狂気の建築家」などと、ひどい紹介をされることもあるのは、1983年に60歳で早逝されていること、実作がごく少ないこと、そして彼がその短い生涯にこだわり抜いたモチーフが極めて特異であったことにある

彼のモチーフとは「龍」

実現、非実現を問わず、彼のほぼ全作品に用いられている龍の姿は、なんでここまでやらなきゃならないの?という疑問を持ちつつも、そのフォルムによきにつけ悪きにつけ、感情を揺さぶられないものはいないだろう

新宿「第3スカイビル」は、巨大な龍が空にすっくりと立ち上がる

静岡県伊東市にある「龍の砦」はとぐろを巻いた龍が、正面を向かったカッ!と口を開き街を睥睨する。ちなみに建設当初は病院だったらしく、現地では今でも「怪獣病院」といえば通じるらしい

香港で計画された商業施設「ザ・ピーク」は、山脈の尾根上を、巨大な龍がうねうねと這い上がる。先に観た「善導寺」は巨大な龍が海岸線に平行して突き進んでいるといったデザインだ

「斜めの家」

は直江津出身であった渡邉の親類の家として建設されたそうだ。閑静な住宅地にあるこの家からは「龍」のイメージは感じられない。さして大きくは見えないが、その佇まいは十分に変わっている。なにしろ、西から東に向かって建物が斜めに作られているのだ

南に配された個室群を

緩やかなスロープで繋ぐ。床のレベルはそれぞれ違うから、自ずと視線も断ち切られ、プライバシーが保たれる。というコンセプトらしい。というのをどこかで読んだことがあるのだが、それは絶対に違うよね。コンセプト云々よりも、こういうプランニングをしたい、オレはこういう事をしたくて建築家になったのだ!という気持ちが溢れきっている

そうはいっても

使い勝手は最悪だろうから、いくら親類であっても抵抗されたのではないか。それを説得し、工務店を丸め込み作り上げる。「激しい情熱」なのか「とんでもない狂気」なのか、まったく定かではないが、築後60年以上経過した現在も、ここに存在する、というのはやはり人々から愛されてきたからであろう。薄い銅板を張り込まれた外壁に、ランダムに穿たれた、たくさんの小さな窓。ル・コルヴュジエからその弟子たる吉阪隆正を経由し、その弟子である渡邉によって形作られた「モダニズムの極北」にしびれてしまった

それにしても私はもの好きだ

建築という極めてマイナーなジャンルにおいて、その中のさらにマイナーな存在に惹かれるというのだから。現代の建築好きに「渡邉洋治」だなんて言っても10人中10人が知らないだろう。でもやめられない止まらない

というわけで

思いつき上越紀行は無事に完了した。子育ても終わり、夫婦ふたりきりの生活は寂しくなくはないが、こういう思いつきも可能なので、快適でもある。さぁ次はどこに行こうかな♪

コメント